今こそ広告主喫緊の課題

「実践!テレビ×デジタル アロケーション」

~マーケティング施策の全体マップと3つの最適化指標~

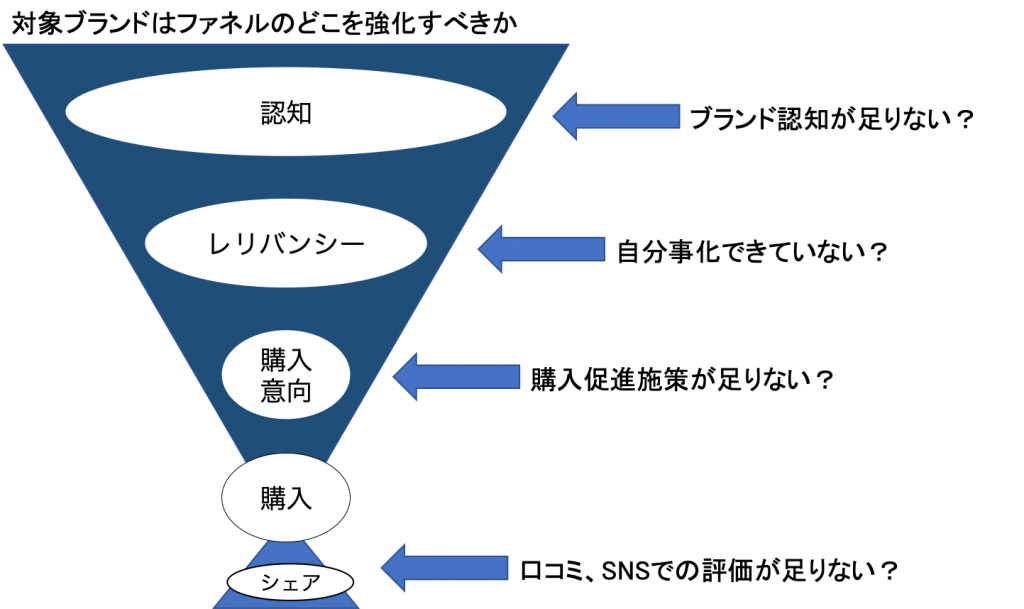

◆メディアアロケーションの前にファネルの配分

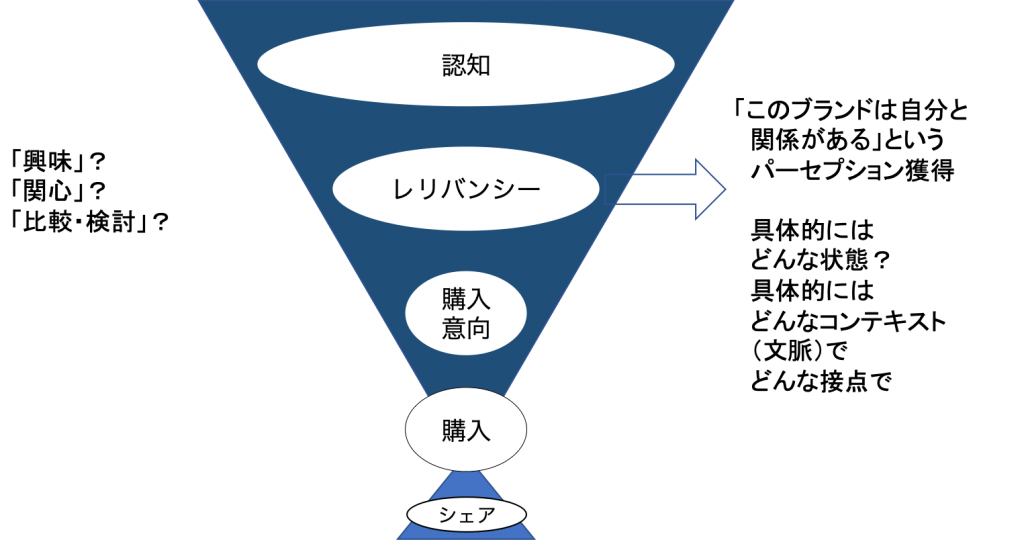

◆ファネルの構成要素

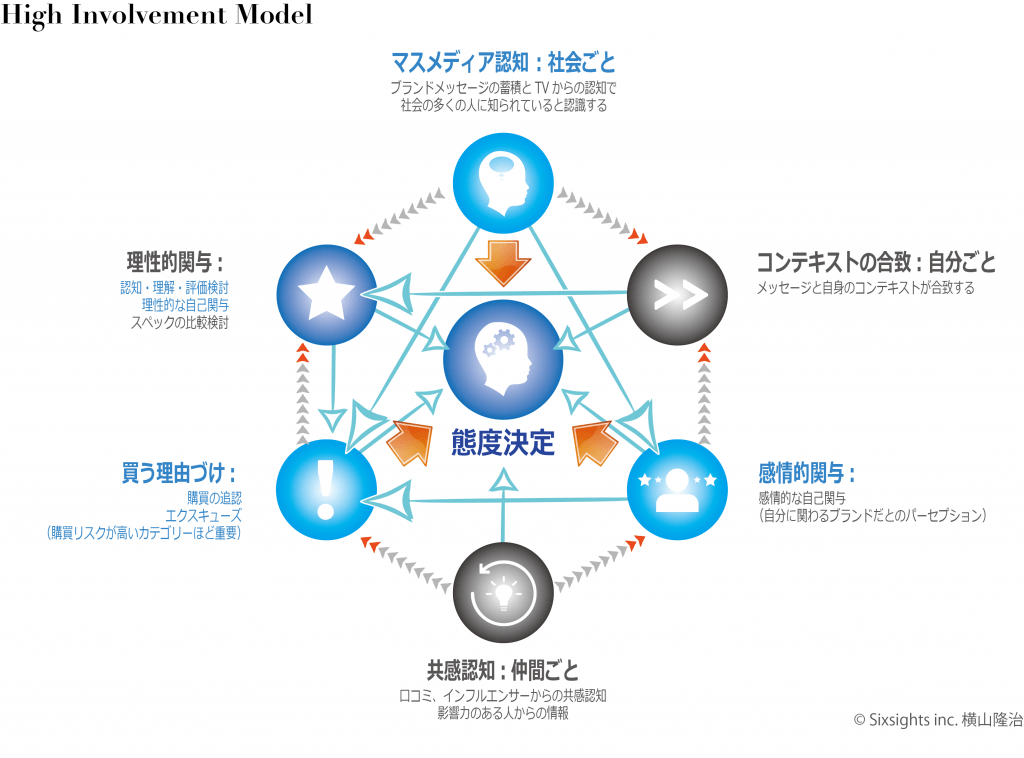

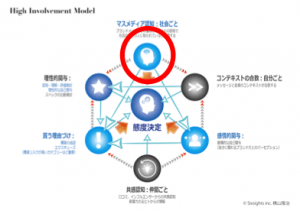

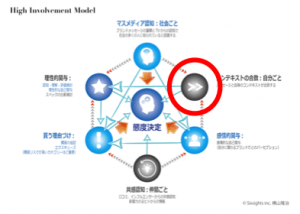

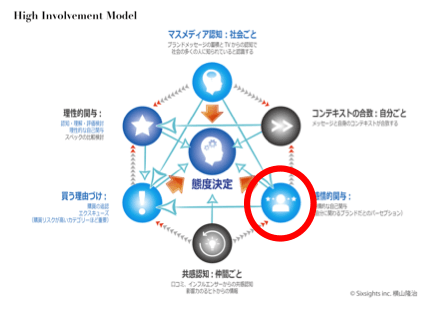

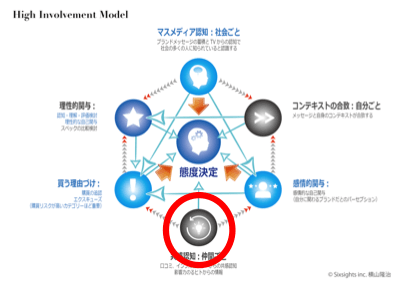

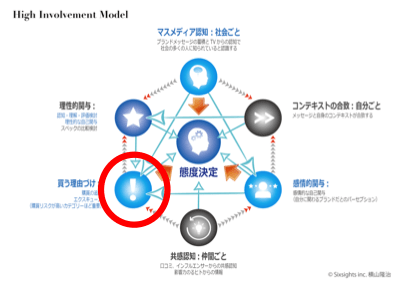

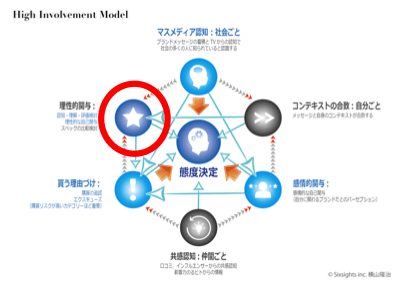

◆態度変容モデル(シックスサイトモデル)

◆ミドルファネルを構成する6つの要素

①「マスメディア認知」

これは通常はパーチェスファネルのスタート地点=アッパーファネルとして位置づけられますが、SNSなどからの共感認知(これも従来の認知とは質が違う)からのスタートだと、「私が気にかかっていたあのブランドはテレビでもCMをしていて皆知っている」というパーセプションを生みます。これはミドルファネルとして機能するのです。また「買う理由づけ」にもなり得ます。テレビによる「社会ごと化」しているという認識は重要な要素なのです。

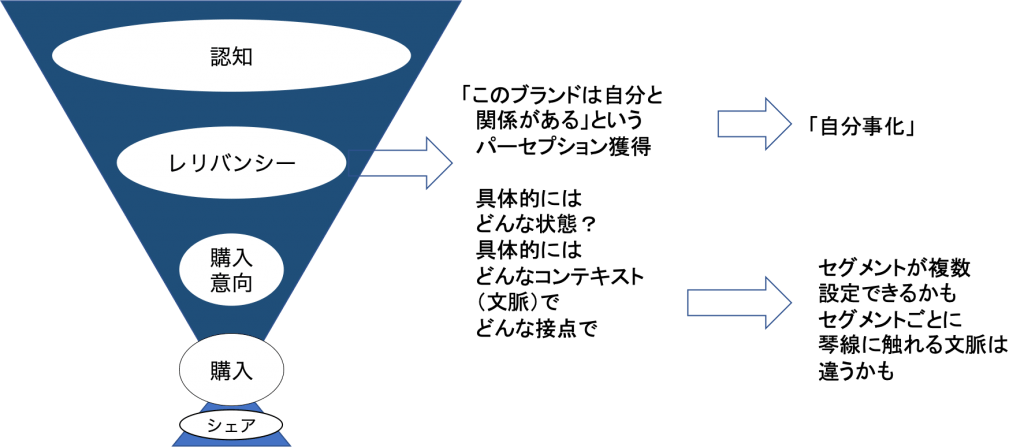

②「コンテキストの合致」

「自身のコンテキストとの合致」です。いわゆるレリバンシーの中核で、「このブランドは自分と関わりがある」と意識するための欠かせない要素です。ターゲットの文脈(コンテキスト)発見し、合致したコミュニケーションをするために、ターゲットの顕在化したニーズに留まらず、無意識のニーズや、ライフスタイルから想定できる琴線のスイッチなど、ターゲットインサイトを文脈の視点でコミュニケーション要素を探索する作業です。

③「感情的(情緒的)関与」

これは、ブランドが醸し出す世界観、空気感、色彩印象、音楽的印象、ムード、隠れたシグナル(記号)などと、ブランドのユーザーイメージで構成されるものです。テレビCMが最も得意としてきたブランディングコミュニケーションで、効果の持続性、蓄積性があります。

④「共感認知」

「感性」を信頼している人からの口コミ、SNS上のインフルエンサーからの認知は、従来のマス認知とは質的に違い、情報ルートとして「何を言ったか」ではなく「誰が言ったか」にとって意識かつ評価されます。この認知経路には認知した時点でレリバンシーを獲得していることが多く、マーケティング的には期待値の高い認知と想定できます。

⑤「買う理由づけ」

購買リスクが高い(比較的価格の高い)商品では、特に自分自身への購買のエクスキューズが必要です。また購買後にも「買って良かったんだ」という追認が、積極的なシェアに繋がることになり、ここにテレビCMが機能する可能性があります。

⑥「理性的関与」

これは左脳的な言語化された評価、数値化されたスペック、比較優位、またここにはコミュニケーション上「新たな指標による気づき」が必要です。

この6つがミドルファネルでレリバンシーを構成する現代的要素です。

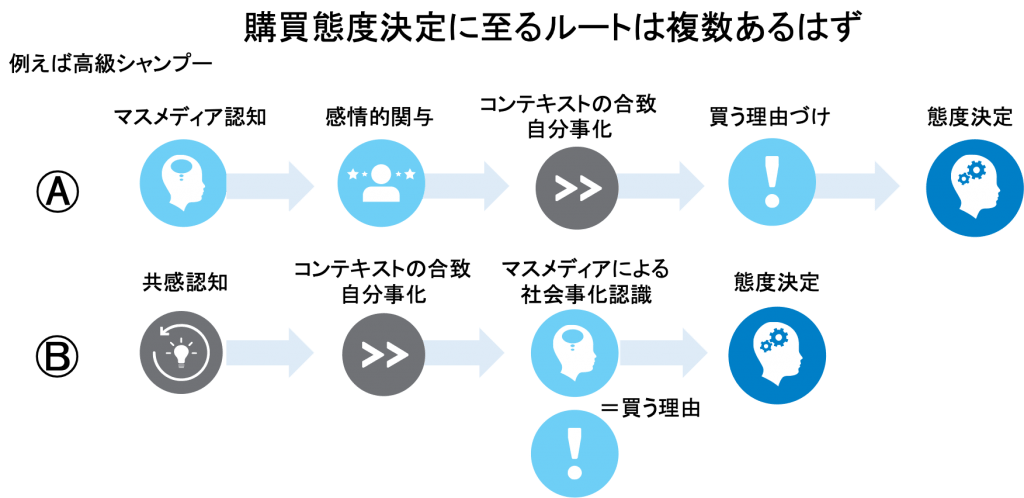

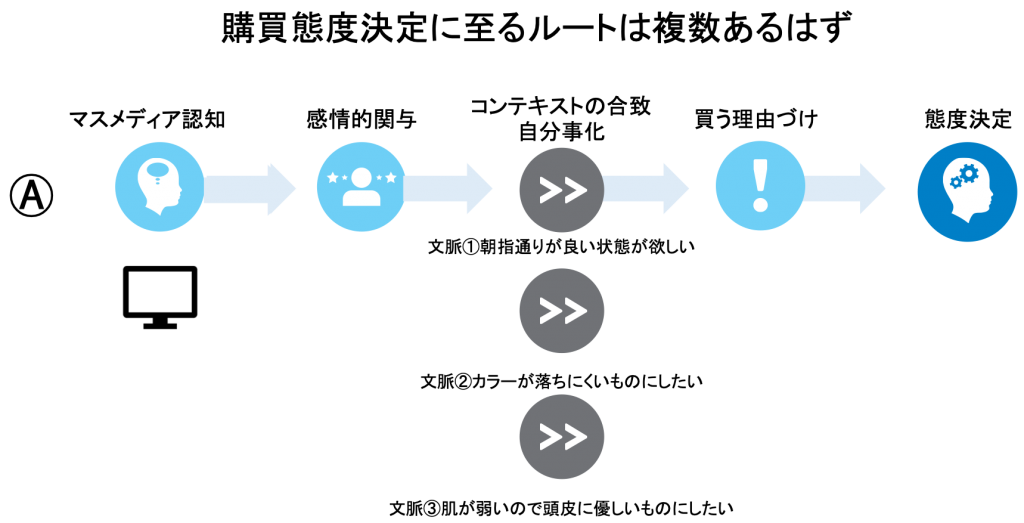

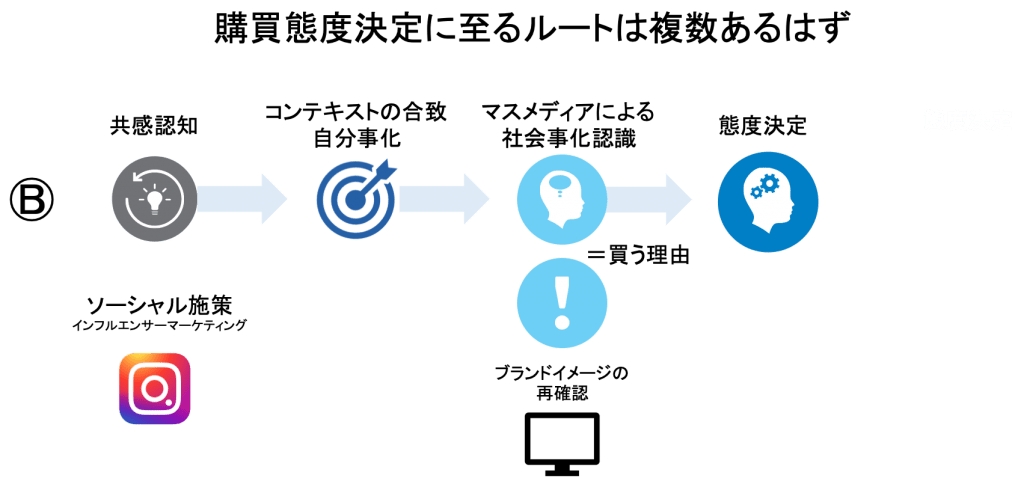

◆6つのサイトで態度変容までのプロセスをいくつか定義

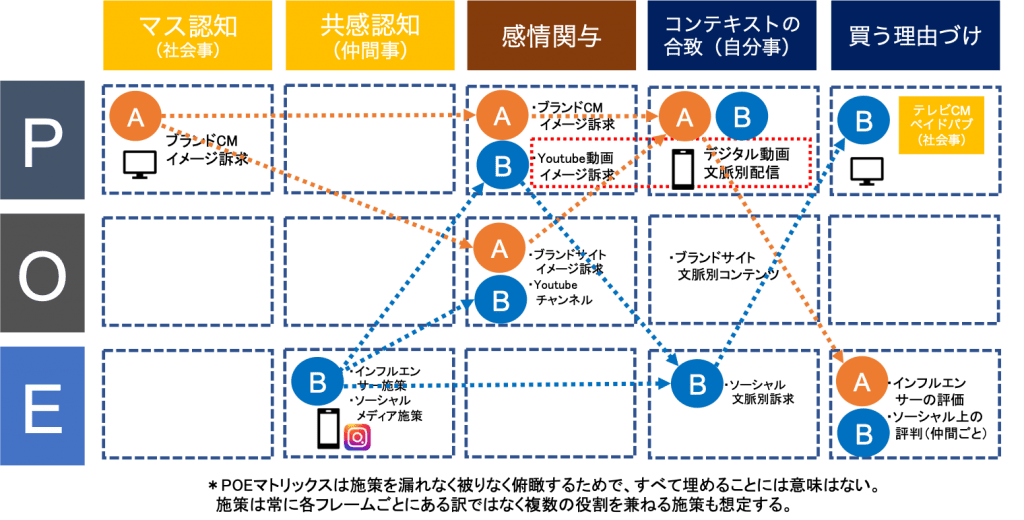

◆コミュニケーションデザインマップ

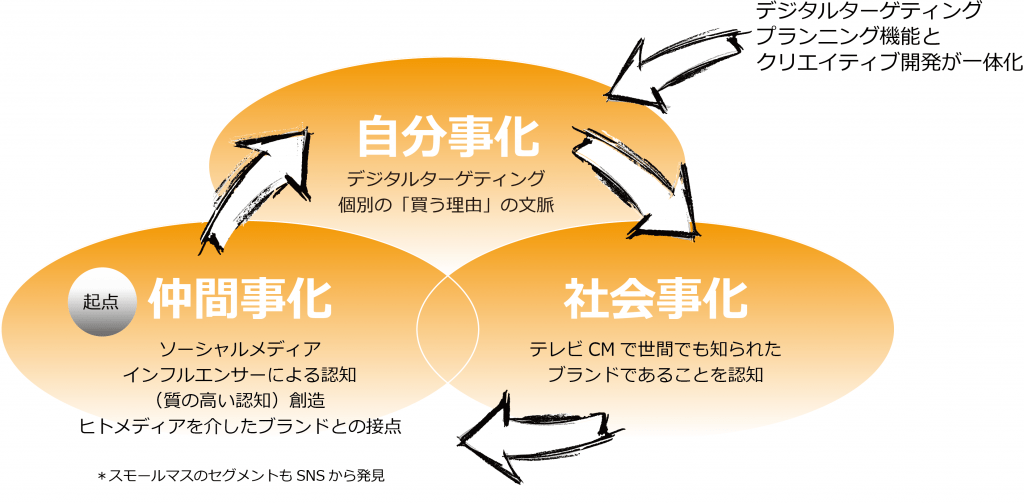

◆新たなコミュニケーションデザインの起点

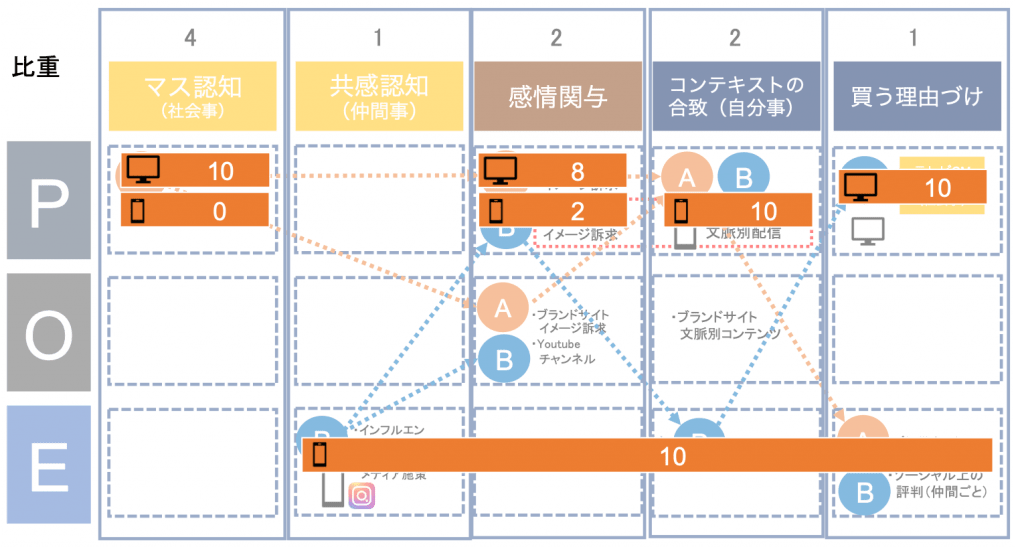

◆コミュニケーションデザインマップ上の配分例

◆テレビとデジタルの役割設定が出来れば

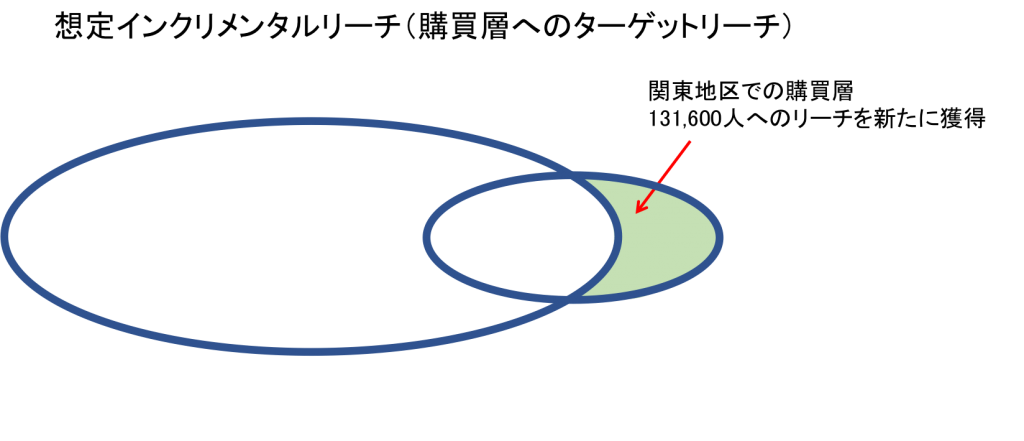

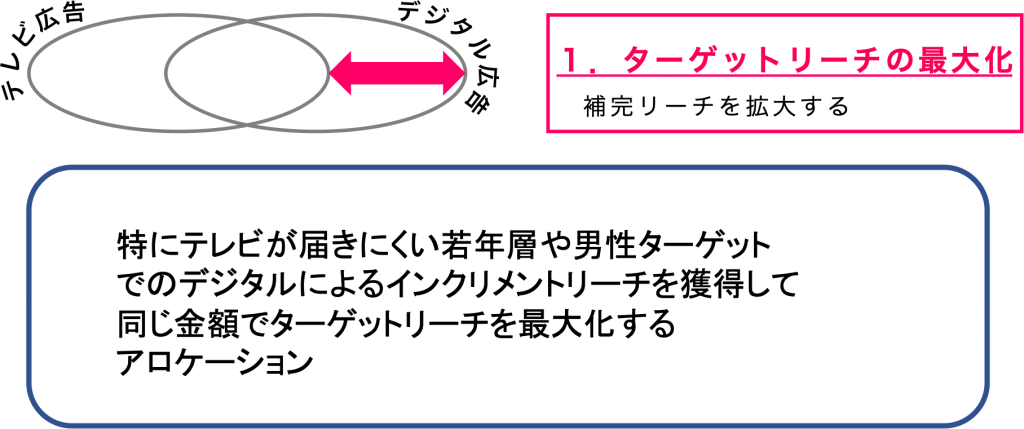

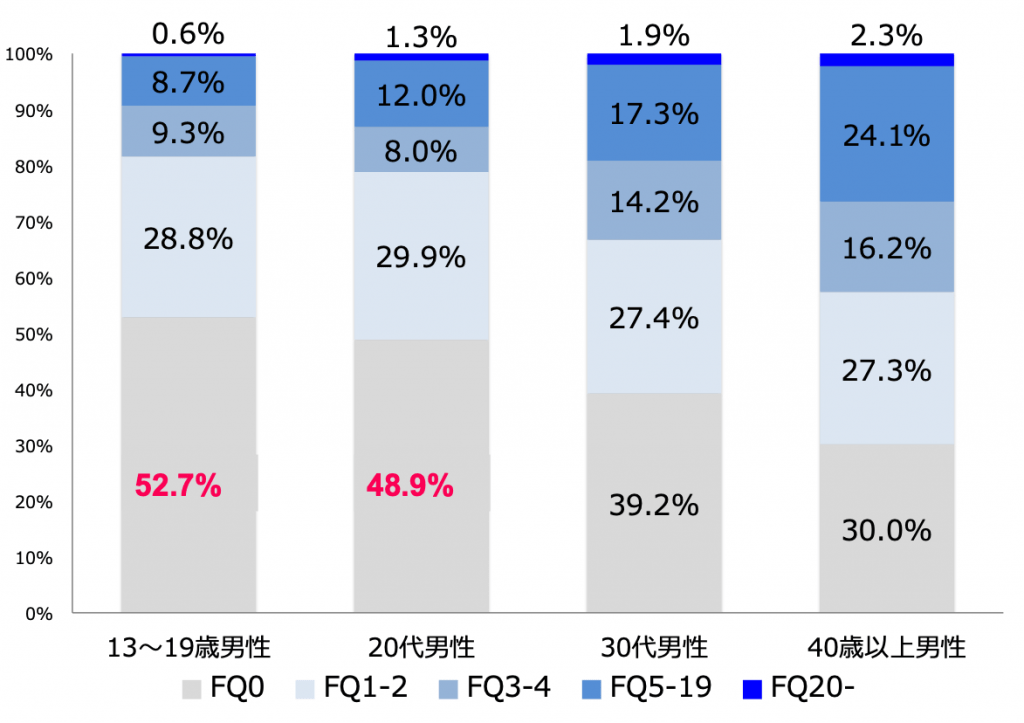

①ターゲットリーチの補完

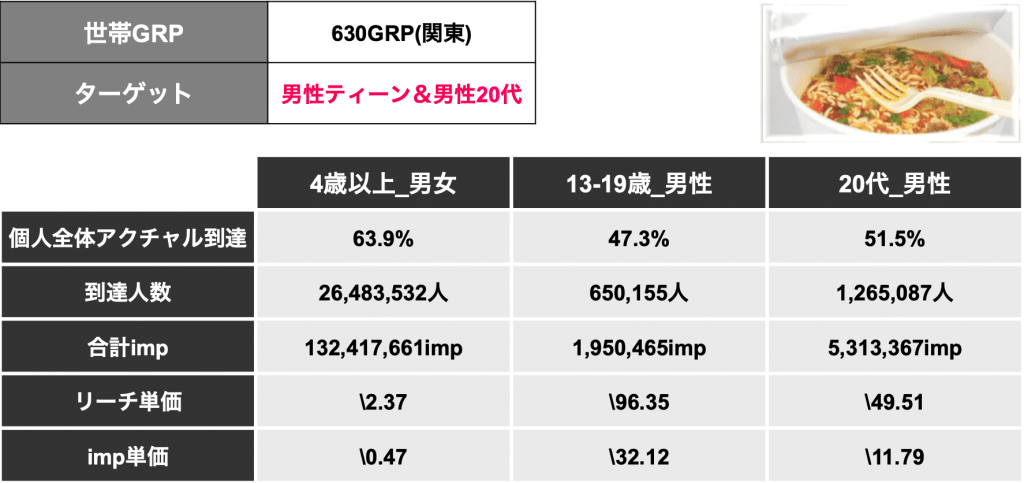

事例)若年層ターゲットでのテレビのみのターゲットリーチ

キャンペーン概要

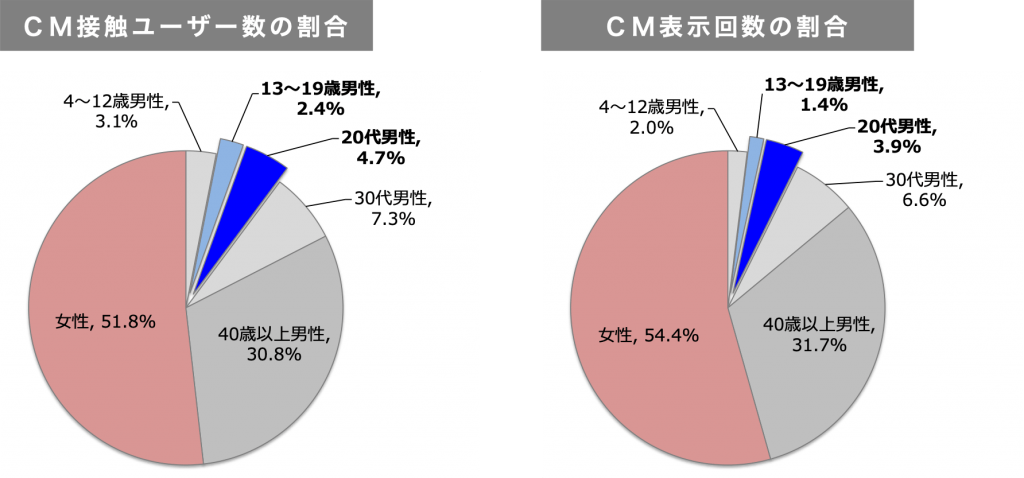

投下テレビCMの年代別割合

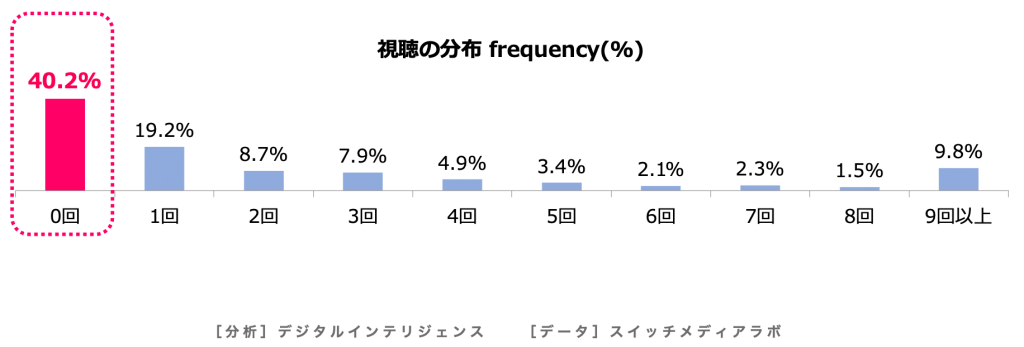

フリークエンシー別の分布

年代別のフリーエンンシー割合

①ターゲットリーチの補完(事例)

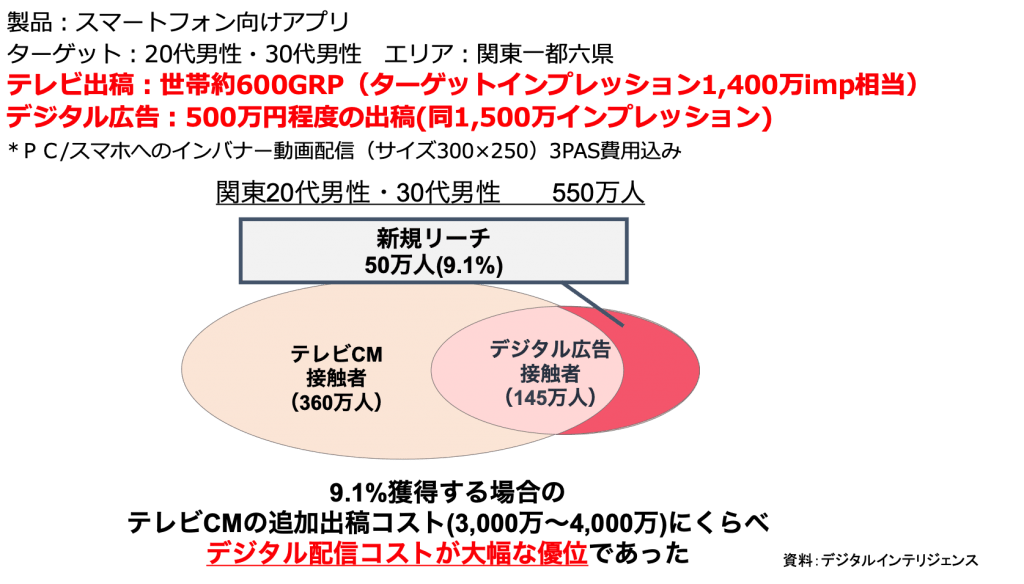

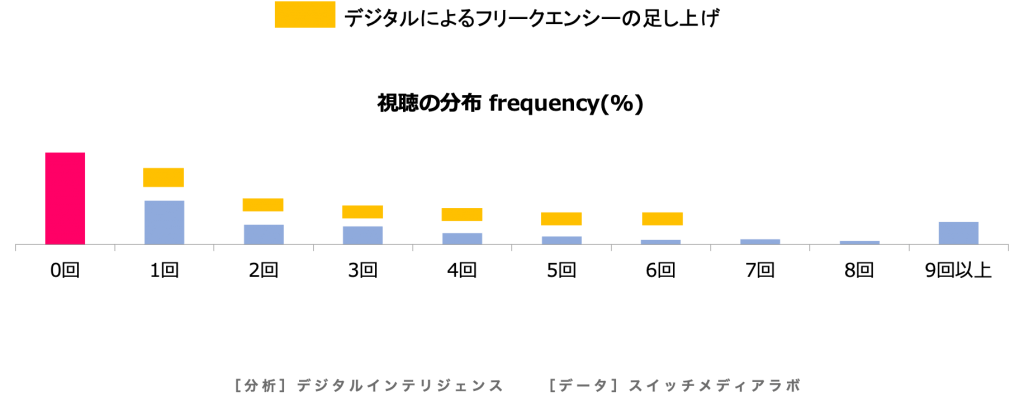

②フリークエンシーの補正(=認知の最適化)

統合フリークエンシーの最適化(イメージ)

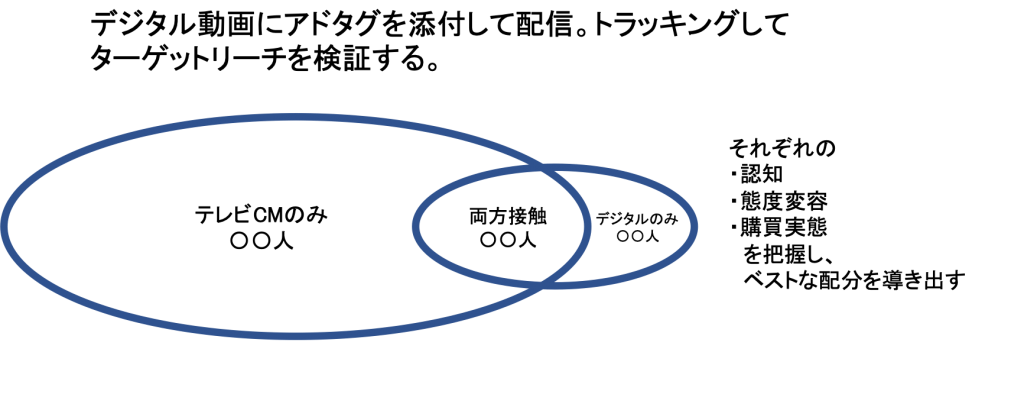

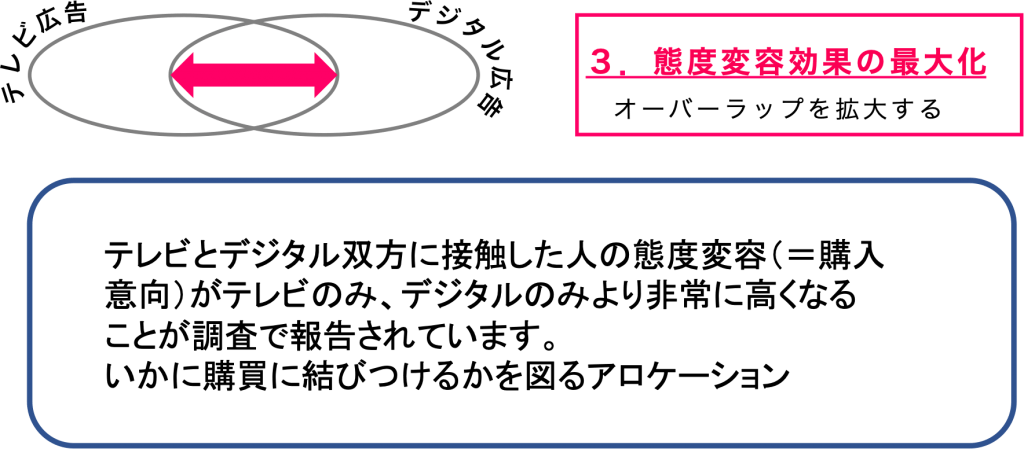

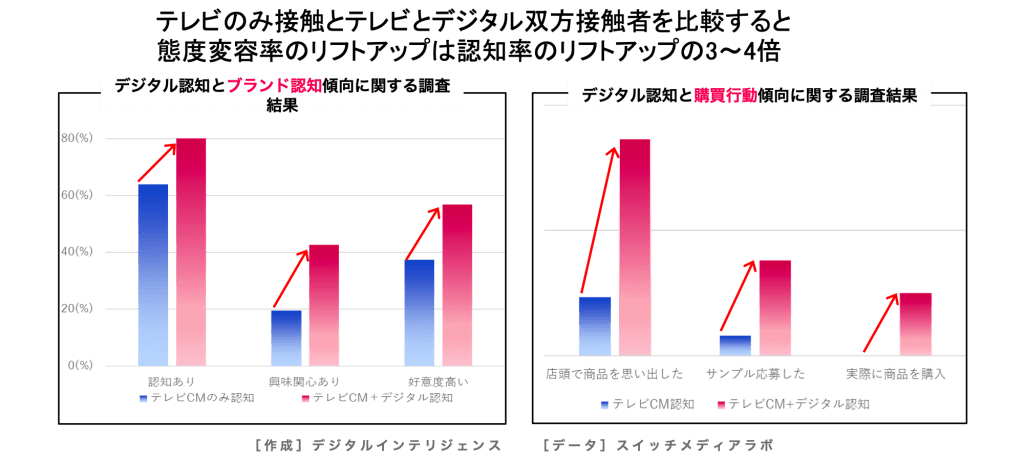

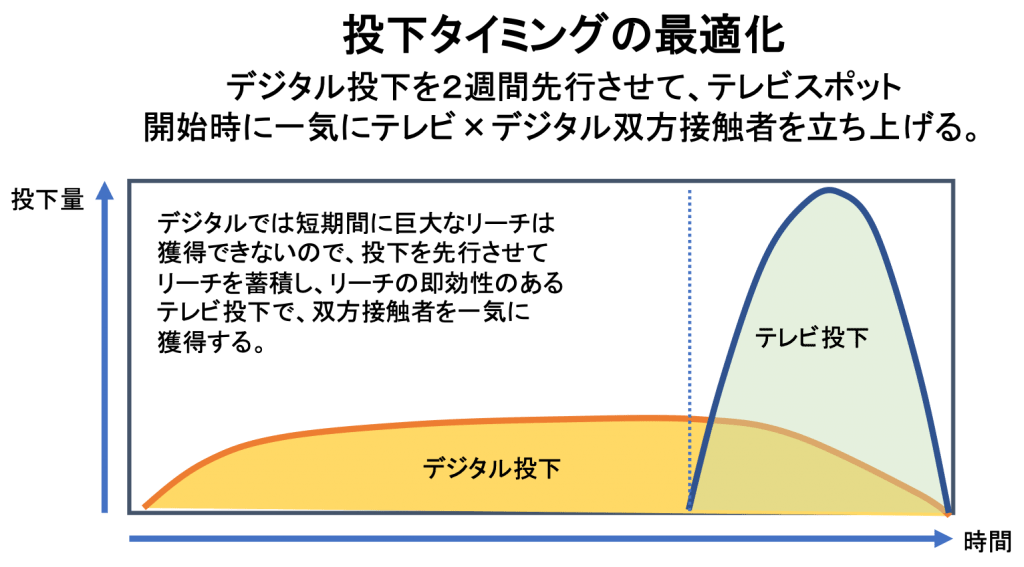

③テレビ×デジタルの相乗効果

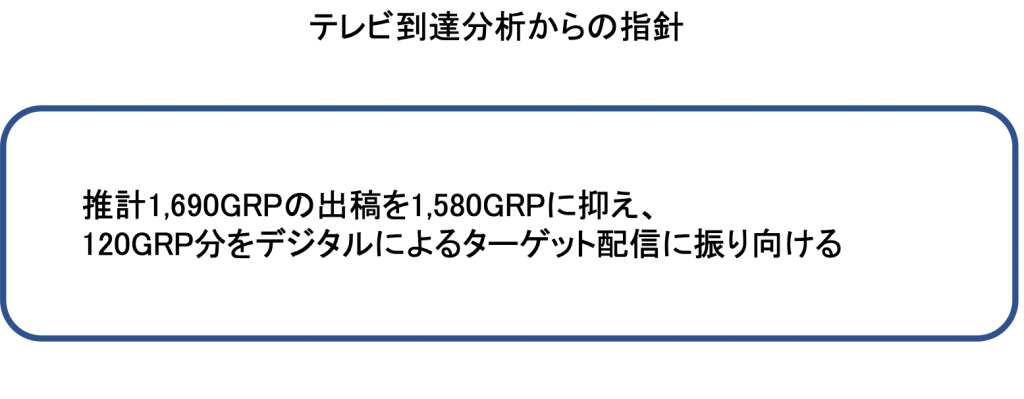

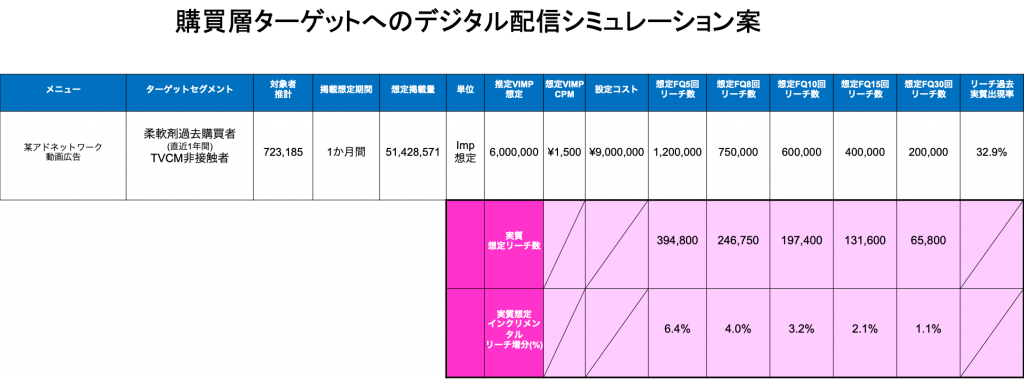

◆シミュレーション

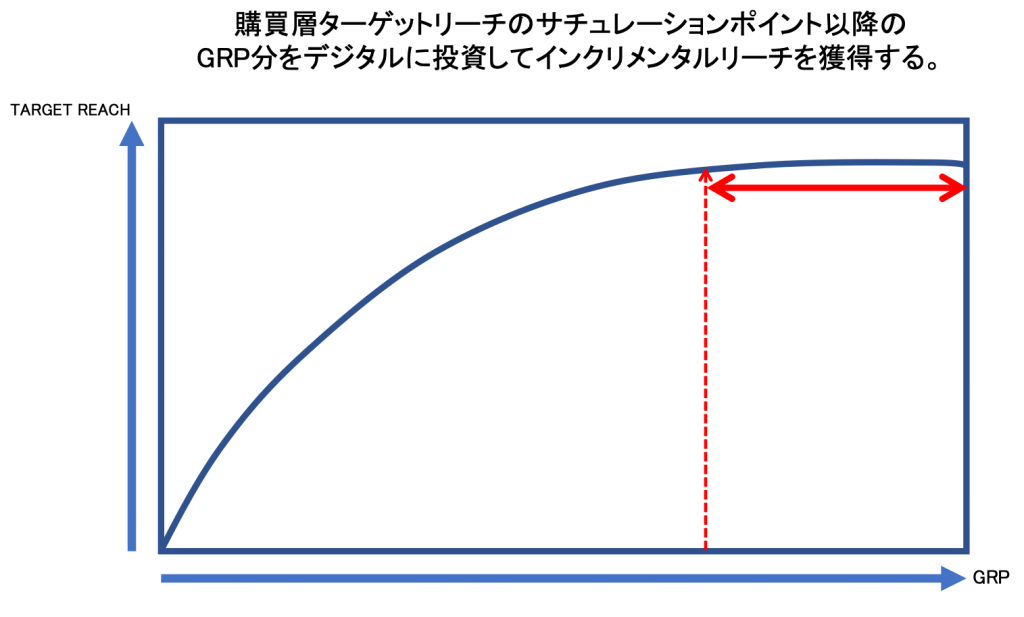

デモグラではないセグメントでターゲットリーチの最大化をシミュレーションしてみる。

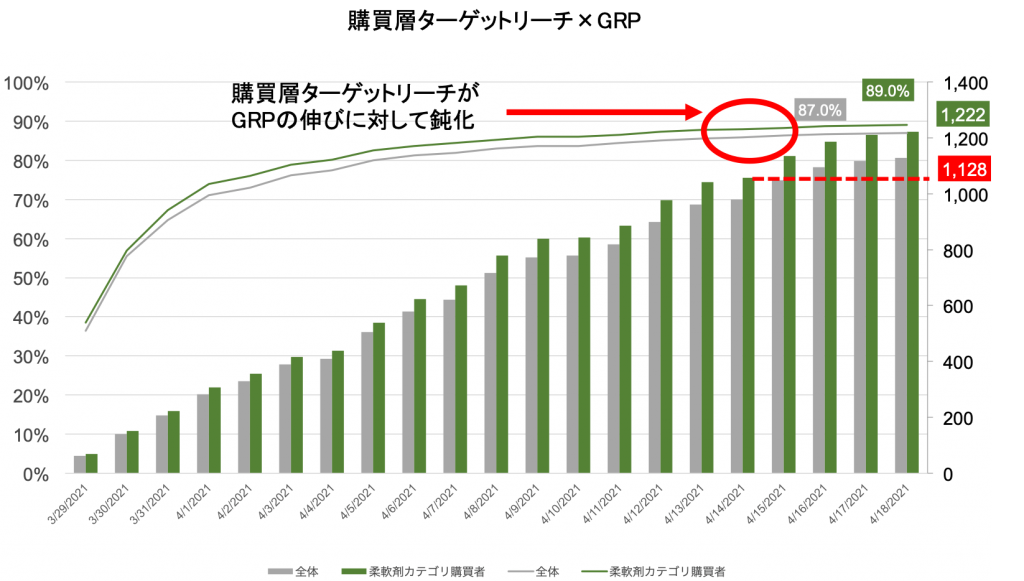

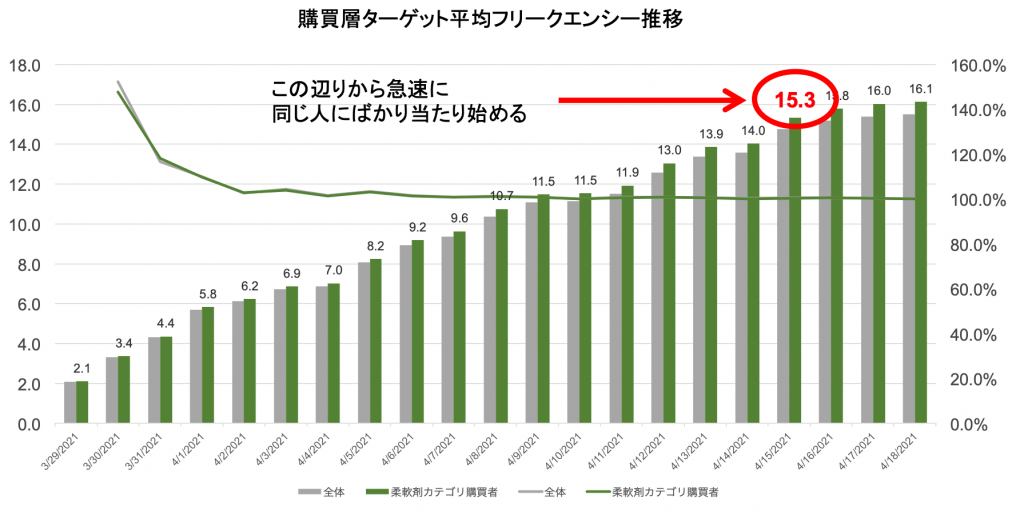

ある「香りの柔軟剤ブランド」の実際のテレビ出稿で分析

データ提供:CCCマーケティング(株)

デモグラではないセグメントでターゲットリーチの最大化をシミュレーションしてみる。

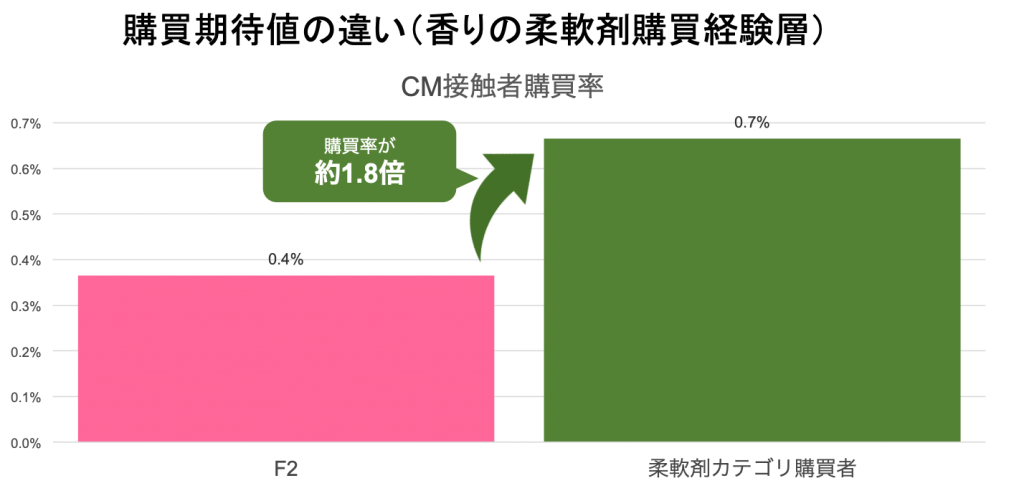

何故デモグラではなく購買層などのセグメントでターゲティングするのか?